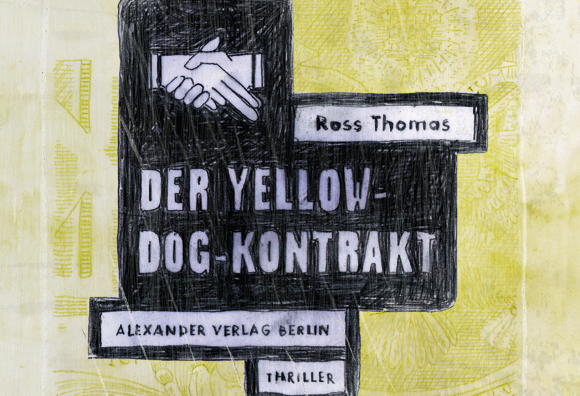

Lakonische Dialoge, verwirrende Plots, präzise Sprache, beißender Witz und akribische Beschreibungen von zeitgenössischer Mode und Inneneinrichtung kennzeichnen den großartigen, hierzulande immer noch wenig bekannten Autor Ross Thomas, dessen Werke jetzt sukzessive vom kleinen, feinen Berliner Alexander-Verlag in deutscher Fassung neu herausgebracht werden. Schmuddelig wie das Geld, das kiloweise gewaschen wird, sind die Umschläge der Romane: Dollarnoten in verschiedenen, schlammigen oder giftigen Farben bilden das Grundmotiv der Covergrafik, und eine matte, gummiartige Laminierung verhindert sichtbare Fingerabdrücke – coole Hässlichkeit, die den Inhalt vorwegnimmt. „We sort of fell into the honeypot, me and Quane,“ Murfin said. „What’s the honeypot’s name?“ I said. ’Roger Vullo,‘ he said. … „What’s he up to this time?“ I said. „The last I heard he was trying to buy himself a congress.“

Ausschließlich hässlich nämlich sind die Geschichten, die der 1995 verstorbene Ross Thomas erzählt. Und noch hässlicher sind sie, weil an ihrem realen Grundgehalt nicht gezweifelt werden kann, denn der Mann wusste, wovon er schrieb: 1926 geboren, war Ross Thomas Gewerkschaftssprecher, PR-Berater und Wahlkampfmanager für verschiedene Politiker, unter ihnen Lyndon B. Johnson; als Journalist baute er den Sender AFN in Bonn auf – seine Erfahrungen in der jungen Bundesrepublik verarbeitete er in seinem ersten Roman „The Cold War Swap/Kälter als der Kalte Krieg“, der allerdings noch nicht so stilsicher wie seine späteren Werke ist. Thomas hatte außerdem einen guten Teil der Welt bereist, bevor er mit 40 Jahren begann, Polit-Thriller zu schreiben, deren dominantes Thema die Verschwörung ist: „Eine ätzende Chronique scandaleuse der 70er Jahre“ nannte Untergrund-Autor Jörg Fauser das Gesamtwerk in seinem Nachwort zum 1978 publizierten Roman „Chinaman’s Chance (Umweg zur Hölle)“. Wenn man sie liest, verliert man jeden Glauben an gute Absichten, soziale Verantwortung, zufällige Entwicklungen oder Authentizität in der Politik und ihren Institutionen.

Zwischen 1966 und 1994 schrieb Ross Thomas praktisch jedes Jahr einen Roman, 25 Stück insgesamt, von denen fünf unter dem Pseudonym Oliver Bleeck veröffentlicht wurden. Mitunter scheint es, als ob seine Protagonisten – von Helden zu sprechen wäre angesichts der durchgängigen Zwielichtigkeit aller Figuren ein wenig vermessen – biografische Züge des Autors tragen; manchmal ist eine der anständigeren Gestalten genau in dessen Alter, über das der Autor, je älter er selbst wird, zunehmend räsoniert. So stellt etwa der 60-jährige Terrorismus-Experte Booth Stallings in „Out on the Rim (Am Rand der Welt)“ fest: „Er wusste, dass wohlmeinende Gene seine Sehfähigkeit praktisch intakt gehalten und ihm die Mehrzahl seiner Haare und sämtliche Zähne gelassen hatten. … Worüber Stallings sich gelegentlich Sorgen machte, war sein Verstand. Er hatte Angst, ihn zu verlieren. Er hatte vor langer Zeit erkannt, dass sein Verstand, wenn nicht brillant, so doch wendig, schnell und hellwach wahr. … Sollte er jemals einen Sprung in der Schüssel bekommen, vertraute Stallings darauf, dass ihm die Objektivität die Optionen aussondern helfen und zum Selbstmord raten würde. Schon vor Jahren hatte er beschlossen, dass er lieber tot als vertrottelt sein wollte.“

Ross Thomas schuf einige Figuren, die wiederholt auftauchen; die extravaganteste unter ihnen ist sicher der riesige Chinese Artie Wu – große Männer sind bei Thomas nie die ganz Bösen, aber die Kleinen, oho! – , ein dubioser Geschäftemacher, der von sich selbst behauptet, der letzte Anwärter auf den chinesischen Kaiserthron zu sein: „Er war einsneunzig groß und wog 112 Kilo, von denen aber nur an die zehn Kilo echter Speck waren, der sich vor allem in der Bauchgegend breitgemacht hatte, und im Gesicht, was ihn dick und fröhlich aussehen ließ, ja beinahe gütig. … Als Artie Wu sich an diesem Morgen im Schlafzimmer seines Hauses auf der Ninth Street in Santa Monica anzog, zitierte seine Frau die Kinder ins Schlafzimmer, um sie über Sinn und Zweck der väterlichen Aufmachung zu belehren. ’Seht Daddy genau an, Darlings. Er zieht seinen Ich-mach-mich-jetzt-auf-die-Socken-und-besorg-uns¬Kohle-Anzug an.‘ … Der cremefarbene rohseidene Anzug mit der doppelreihig geknöpften, schwarz paspelierten Weste saß Wu in der Tat wie angegossen. Über dem imponierenden Bauch, dessen Dimensionen von der Weste unterstrichen wurden, prangte noch eine schwere goldene Uhrkette. Das schimmernd weiße Hemd aus feinstem Batist stammte von einem Hemdenschneider aus Singapur. Die Krawatte war schmal und unzweideutig schwarz. Hätte es überhaupt noch eines zusätzlichen Accessoires bedurft, lieferte es der Panamahut mit schwarzem Band und enormer, rundherum heruntergeklappter Krempe.“ (Chinaman’s Chance/Umweg zur Hölle)

Mit seinem ständigen Partner, dem wortkargen, sehnigen, vernarbten Quincy Durant, mit dem er seit ihrer gemeinsamen Zeit in einem amerikanischen Waisenhaus zusammenarbeitet, übernimmt Artie Wu prekäre Aufträge. Drei Romane aus den 1980er und frühen 1990er Jahren stellen Wu und Durant ins Zentrum; sie gehören zum Besten, was Thomas je geschrieben hat. Um anzahlungskräftige Auftraggeber zu gelangen, entwickeln die beiden ausgefuchste Strategien. So wird in „Umweg zur Hölle“ eine Begegnung mit dem Millionär Randall Piers arrangiert, um ihn in Quincys nachlässig-erlesen eingerichtetes Strandhaus in Malibu Beach zu locken und zu beeindrucken. Piers fällt darauf herein und konstatiert im Geiste: „Der Eames-Sessel beispielsweise war ein Original und keine Kunstleder-Imitation, und Eames-Sessel waren nicht billig. Dann war da die Couch mit dem prächtigen, gemusterten Samtbezug. Fünfzehnhundert Dollar mindestens für die Couch, schätzte der Mann, obwohl ihm natürlich nicht entgangen war, dass sie schon ein bisschen ramponiert und durchgesessen aussah, so als wäre sie oft umgezogen und auch schon mal als Bett benutzt worden. Dann der andere Sessel, … der mit blassem Wildleder bezogen war. Den konnte man auch nicht bei Levitz [am. Möbel¬hauskette, 1910–2008] kaufen. Der Clou war natürlich der Teppich. Der Mann hielt sich für so etwas wie eine mittlere Autorität für kostbare orientalische Teppiche. Und er war ganz entschieden der Meinung, dass die Brücke im Wohnraum an irgendeine Wand gehörte und nicht auf den Fußboden eines Hauses am Meer, um Himmel Willen, wo jeder Sandspuren auf ihm hinterließ. … Der Mann schätzte, dass er locker fünfzehntausend brächte. Vielleicht sogar zwanzig.“ Randall Piers ahnt nicht, dass die zufällig scheinende Einladung ins Strandhaus ein Köder ist, den Wu und Durant ausgelegt haben, um ihn unauffällig für ihre Zwecke einspannen zu können, gleichzeitig braucht der Millionär jemanden, der den Aufenthaltsort seiner untergetauchten Schwägerin herausfindet. Jede der handelnden Figuren befindet sich schließlich in einem Netz von Abhängigkeiten, und es bedarf eines der teuflisch raffinierten Artie-Wu-Pläne, um sich und die anderen daraus zu befreien. Ross Thomas lässt keinen Zweifel daran, dass sich deren Lage dadurch nicht unbedingt verbessert. Optimismus liegt ihm ebenso fern wie der Glaube an das Gute im Menschen.

Gelegentlich versichern sich Wu und Durant der Dienste des eleganten Hochstaplers Otherguy Overby, der seine Anzüge immer eine Nummer zu groß trägt, damit seine Opfer annehmen, er habe kürzlich durch enorme Willens¬kraft sein Körpergewicht reduziert, und der ehemaligen CIA-Agentin Georgia Blue: „Booth Stallings ernannte sie sofort zu einer der drei umwerfendsten Frauen, die er je gesehen hatte. Ihres ungeheuer selbstsicheren Auftretens wegen schätzte er ihr Alter auf zweiunddreißig oder dreiunddreißig … Sie war mindestens eins fünfundsiebzig groß und nicht ganz so schlank, wie ihre Größe sie wirken ließ. Sie hatte keine Handtasche und trug lange, cremefarbene Gabardinehosen zu einer schwarzen Jacke aus einem genoppten Material, die kurz genug war, sie noch größer erscheinen zu lassen, doch weit genug, die Pistole zu verbergen, die sie trug, wie Stallings irgendwie wusste.“

Überhaupt sind die Frauen bei Ross Thomas stark, intelligent, und handlungsfähig. Frauen, die den Männern an Durchtriebenheit in nichts nachstehen und deren hausfrauliches Engagement über die Geldwäsche nicht hinausgeht. So erklärt in „Ah, Treachery/Die im Dunkeln“ Millicent Altford, 62jährige Spendensammlerin im Auftrag der Demokraten – und man muss wegen der vielen Anspielungen annehmen, dass die geschilderten sinistren Aktivitäten sich direkt auf Clintons Wahlkampf 1992 beziehen: „’Ich bin Regenmacher und zwar ein guter. In ungeraden Jahren geh ich manchmal wieder zu den Fettsteißen, die ich angebaggert hab, und versuch die mit ein paar soliden Typen zusammenzubringen, die ich kenne – solche, die dicke Knete noch ein bisschen dicker machen können. Wenn’s klappt, krieg ich ein paar Prozente ab, und die Fettsteiße sind so dankbar, dass sie fast glücklich sind, mich zu sehen, wenn ich das nächste Mal vorbei komm, um an ihren Geldbäumen zu rütteln.‘ ’Kommen wir zur Sache‘, sagte Partain. ’Was wollen Sie von mir?‘ ’Eins Komma zwei Millionen an Politgeldern sind verschwunden. Sicher geklaut. Vielleicht unterschlagen. Die will ich wiederhaben.‘ ’Ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll.‘ ’Ja, aber ich‘, sagte sie. ’Bloß, während ich die Postkutsche lenke, brauch ich einen, der mit der Flinte neben mir auf dem Bock sitzt.‘ Partain grinste. ’Ich glaub, das könnte ich hinkriegen.‘“

Mitunter sind Ross Thomas’ Figuren verheiratet, führen erwachsene Beziehungen, in denen ein ironischer Ton zwischen den Eheleuten gepflegt wird und beide Partner sich ein Höchstmaß an Individualität erhalten haben. Die Ehefrauen, auch wenn sie nicht direkt in die Geschehnisse involviert sind, unterstützen gelassen und leicht amüsiert die gefährlichen Aktivitäten ihrer Männer, und wenn doch einmal geringe oder auch gehörige Besorgnis aufkommt, macht sie sich in anzüglichen Bemerkungen Luft. Ein typischer Telefon-Dialog zwischen Eheleuten geht so: „’Alle haben dich vermisst, Harvey.‘ ‚Ich war doch nur einen Tag weg.‘ ’Trotzdem haben dich alle vermisst.‘ ’Wer?‘ ’Ich, zum Beispiel, und dann die Hunde und Katzen, besonders Tuan der Aufrechte, er war untröstlich.‘ ’Er wird’s überleben.‘ ’Und die Ziegen natürlich. Ihnen fehlt dein fester und trotzdem sanfter Griff. Mir übrigens auch.‘ ’Wenn ich zurück bin, tun wir was dagegen, das schwöre ich.‘“ (Der Yellow-Dog-Kontrakt)

Einer der zynischsten und vertracktesten Thomas-Romane ist „The Fourth Durango/Gottes vergessene Stadt“ aus dem Jahr 1989, der von einem Paar Ex-Hippies erzählt, die – jetzt Bürgermeisterin und Polizeichef – die Macht in einer kalifornischen Kleinstadt an sich gerissen haben. Leuten, die mal eben von der Bildf äche verschwinden müssen, bieten die beiden „das wohltuendste Klima auf Gottes grüner Erde“ und Abgeschiedenheit, denn die einzige Zufahrtsstraße führt durch die Berge über eine kurvige zweispurige Straße, wenn man die Abzweigung nicht verpasst, „was nicht vielen Leuten gelingt“. Der Polizeichef Sid Fork erinnert sich: „68 waren wir vom Haight in San Francisco zu neunt in einem alten GM-Schulbus unterwegs, den wir irgendwie psychedelisch mit Leuchtfarben vollgepinselt hatten. Unser Ziel: Durango in Colorado. Das Haight war mittlerweile tot oder lag im Sterben, und wir wollten in Richtung Rockies, den Kopf voller Acid, Dope, Politik und Gott weiß, was sonst noch … Ich sitze am

Lenkrad, und unser Navigator entdeckt auf der Straßenkarte von der Tankstelle das kalifornische Durango. Es ist spät, alle sind müde, also biegen wir ab. Am nächsten Morgen, nachdem wir aufgestanden waren und sahen, wie prächtig das Wetter war, sind wir einfach geblieben. Ein paar von uns jedenfalls. Und vor zehn Jahren wurde ich zum Polizeichef bestellt, und der Navigator – nun, sie wurde zum Bürgermeister gewählt.“

Gerade eben ist Ross Thomas’ bereits 1977 in den USA publizierter Roman „Yellow Dog Contract“ in einer neuen Übersetzung erschienen. Es geht um das Verschwinden des Gewerkschafters Arch Mix, der vor vielen Jahren als Konkurrent eines vom Erzähler Harvey Longmire betreuten Kandidaten um den Führungsposten ins Rennen ging und gewann. Weil Longmire damals alles über diesen Gegner recherchiert hatte, was in Erfahrung zu bringen war, scheint er der geeignete Mann, sich um dessen Schicksal zu kümmern. Er beginnt seine Suche bei seiner Schwester Audrey, die ein Verhältnis mit Mix hatte: „Die junge Frau, die nun vor mir stand, war nackt oder splitterfasernackt, falls das besser klingt, und sagte ’Komm rein, Ritter.‘ Ich kam rein und sagte: ’Zieh dir was an.‘ ’Die Klimaanlage ist kaputt‘. ’Zieh dir trotzdem was an und schwitz ein bisschen.‘ ’Jesus, bist du prüde.‘ Sie fischte sich eine durchsichtige grüne Hülle von einem Sessel und streifte sie über, womit sich kaum was änderte. … Wir waren … im Wohnzimmer, das im eklektischen, aber unfehlbaren Geschmack meiner Schwester eingerichtet war. Es war eine Mischung antiker und moderner Möbel, wobei Mischung viel zu zahm klingt. Alles bildete dramatische Kontraste, ohne sich zu beißen, und das Wohnzimmer – das ganze Haus, was das angeht – war in den Sonntagsbeilagen von einem halben Dutzend Zeitungen erschienen. Häufig waren auch Audrey und vielleicht sogar die Kinder auf den Bildern zu sehen, alle herausgeputzt, und selbst wenn man sie sehr gut kannte und sehr genau hinsah, konnte man nicht erkennen, dass die schöne junge Hausherrin völlig zugedröhnt war.“

Der Roman atmet den Geist der 1970er Jahre. Drogen sind allgegenwärtig, und der Ich-Erzähler konstatiert: „Ich hatte mit sechzehn mal Heroin ausprobiert, und es hatte mir gut gefallen. So gut sogar, dass ich es niemals wieder anrührte, der Theorie folgend, dass etwas, wovon man sich so gut fühlt, nur schlecht sein kann. Ich glaube, diese Denkweise muss ich wohl von meiner deutsche Seite haben. Sicher nicht von der französischen. Über die Jahre habe ich aus milder Neugier auch eine Reihe anderer Drogen probiert, und die meisten von ihnen machten mich nur dösig. Pot bringt mich zum Husten und etwas zum Kichern, hat sonst aber keine Wirkung auf mich. LSD habe ich nie probiert, vor allem wegen meiner schizoiden Neigungen, die wie man mir versichert hat, ausgeprägt sind. Gereizte Nerven beruhige ich manchmal mit ein bisschen Gin.“

Keinen Zweifel lässt Ross Thomas an seinen politischen Rest-Sympathien, so man denn trotz allem Zynismus in seinem Werk überhaupt davon sprechen kann. Sie gelten den Demokraten; und immer mal wieder findet sich ein Präsidentschaftskandidat in Nöten, der sich der Dienste einer der Thomas-Figuren versichert. Die präzisen historischen Verortungen, etwa in folgender Passage aus „Der Yellow-Dog-Kontrakt“, lassen darauf schließen, dass Thomas hier auf Jimmy Carter anspielt, der 1976 mit knapper Mehrheit den Präsidentschaftswahlkampf vor Gerald Ford gewann. Harvey Longmire hat bei seiner Suche nach Arch Mix festgestellt, dass der schwarze Gewerkschafter Warner B. Gallops dessen Posten übernommen hat und nun, kurz vor der Präsidentschaftswahl, landesweite Streiks plant. Ein befreundeter Senator bringt Longmire zum Kandidaten. „’Gallops wird von irgendwem gesteuert.‘ ’Von den anderen?‘ fragte er. ’Nein‘, sagte Corsing. ‚So weit würden die nicht gehen. Die sind noch zu sehr damit beschäftigt, Watergate vergessen zu machen.‘ ’Wenn ich es nicht besser wüsste‘, sagte der Kandidat, ’würde ich sagen, dass einer der Verrückten von der CIA seine alten Spielchen spielt.‘ ’Und was ist mit der Mafia oder wie sie heutzutage heißt?‘ Der Kandidat dachte darüber nach. ‚Was wäre deren Motiv? … Nennen Sie mich paranoid, wenn Sie wollen, aber ich glaube … es geht um die Präsidentschaft.’“

Harvey Longmire hat den Mann, der den Posten des verschwundenen Arch Mix an sich gerissen hat, zwölf Jahre vorher schon mal getroffen. Mit der knappen Schilderung der Begegnung wirft Ross Thomas ein Licht auf die damals trotz der Bürgerrechtsdemonstrationen und des Marsches auf Washington im Sommer 1963 immer noch praktizierte Rassentrennung in den USA: „Ich war ihm zum ersten Mal 1964 am Busbahnhof in Birmingham begegnet. Ward Murfin und ich hatten uns dort zum Lunch mit ihm verabredet, weil damals in Birmingham trotz der Entscheidung des Obersten Gerichts [Der Civil Rights Act von 1964 erklärte die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen für unzulässig.] zwei Weiße mit einem Schwarzen nur in ganz wenigen Lokalen essen konnten, ohne einen Aufruhr zu verursachen. Aber Murfin und ich waren nicht in Birmingham, um in Lokalen die Rassenschranken aufzuheben. Wir waren dort, um acht Stimmen zu gewinnen. … Er, Murfin und ich standen in der Warteschlange der Cafeteria am Busbahnhof an. Gallops war vorn. Ich weiß noch, wie ich die Schlange runter zur Kassiererin schaute, einer Weißen mittleren Alters mit den Augen einer Betrügerin und einem verbitterten Mund. Ihr Blick war starr auf Gallops gerichtet und der einzige Ausdruck in ihren Augen war Hass, von der brennenden Sorte, die angeblich Seelen versengen kann.

Ohne die Augen von Gallops zu nehmen, tippte sie unser Essen in die Kasse ein. Nicht ein einziges Mal warf sie auch nur einen Blick auf unsere Tabletts, um zu schauen, was wir genommen hatten. Auch auf die Tasten der Kasse blickte sie nicht. Sie hämmerte nur darauf ein und ihr Mund bewegte sich etwas, während sie versuchte, Gallops mit Blicken zu töten. Als er und Murfin an ihr vorüber waren, wandte sie ihren Todesblick mir zu. Inzwischen war ihr Hass heiß genug, um Gehirne zu grillen. Ich sagte: ‚Schöner Tag heute’. Sie riss den Kassenbon ab und schleuderte ihn mir geradezu entgegen. Die Gesamtkosten der drei ziemlich widerlichen Ein-Dollar-Fünfzig-Mahl¬zeiten im Busbahnhof von Birmingham beliefen sich auf $ 32,41, eine Summe, die ich wohl nie vergessen werde. Es gab zwei Möglichkeiten. Ich konnte einen Aufstand machen oder einfach bezahlen. Ich war nicht in Birmingham, um einen Aufstand zu machen, ich war dort, um acht Stimmen zu gewinnen. Also bezahlte ich, ohne ein Wort zu sagen und wohl etwas beschämt. Sie grinste verächtlich, wie es Leute manchmal machen, wenn sie einem Feigling Geld abgeknöpft haben, und sagte: ‚Das wird Ihnen beibringen, Nigger zum Essen einzuladen.’“

In einem anderen Gewerkschaftsroman, „The Porkchoppers“ (1972), dessen Neuübersetzung noch aussteht, schildert Thomas die schmutzigen Wahlkampagnen zweier Konkurrenten um die Führungsrolle: Der attraktive, charismatische, alkoholabhängige Donald Cubbin will noch eine Wahlperiode im Amt bleiben, wird aber von einem ehemaligen Protegé, dem ehrgeizigen, furchtbar hässlichen Sammy Hanks herausgefordert. Beide werden aus undurchsichtigen Quellen finanziert, beiden stehen skrupellose PR-Berater zur Verfügung, die sie den Reportern und Talkmastern der Nation andienen. In einer Passage, die in der 1973 unter dem Titel „Wahlparole Mord“ erschienen Erstübersetzung weggelassen wurde, schildert Ross Thomas ein Fernsehformat, dessen Hauptanliegen es ist, die eingeladenen Gäste zu demütigen. 1973, lan¬ge vor der Einführung des Privatfernsehens, sollte die deutsche Öffentlichkeit wohl von der Kenntnis solcher Praktiken verschont bleiben: „The host’s name was Ja-cob Jobbins and the official title for his program was ’Jake’s Night‘. It was an hour-and-a-half show and the number of guests varied from one to three. The attrac-tion of the program, of course, lay in Jobbins’ ability to make his guests squirm, which delighted and fascinated his audience at home who couldn’t sleep anyhow and who told themselves, or anybody who was still up and willing to listen, that by God, he’d never get me up there and ask me questions like that, but who really yearned to be up there telling it all. … Jobbins got many of the questions that he asked from the enemies of the people whom he planned to interview. He was always getting scrawled notes that urged him to ask so-and-so things like ’why they tossed him in the clink in Santa Monica in April 1961‘. And often, after careful checking, Jobbins would ask about it and his guest would either freeze or try some maladroit verbal fencing until Jobbins’ gentle but persistent probing broke through the guest’s defenses and the the entire, often sordid story would tumble out to the delight of those who were lying in bed at home and watching it all through their toes.”

Ross Thomas gilt, obschon all seine Bücher kurz nach ihrem Erscheinen ins Deutsche übersetzt und die Neuausgaben auch immer mal wieder rezensiert wurden, im deutschen Sprachraum immer noch als Geheimtipp. Seine Leser verstehen sich als Mitglieder einer verschworenen Gemeinschaft, die sich mit Zitaten besonders gelungener Sätze verständigen und manchmal vor Glück über eine seiner unnachahmlichen lakonischen Wendungen das Buch aus der Hand legen, Löcher in die Luft starren und der Formulierung etwas nachspüren. Dass dieser wundervolle Autor noch nicht Mainstream wurde, mag an seinen durch und durch unerfreulichen Sujets liegen, die – trotz oder gerade wegen seiner sprachlichen Virtuosiät – schwer verdaulich sind. Seine illusionslose Sicht auf die Politik und die Welt, die davon bestimmt wird, und sein tiefer Pessimismus im Hinblick auf die Menschen, die sie betreiben, verbietet das beiläuf ge Konsumieren seiner Romane, die aufklärerisch im besten Sinne sind. Und vielleicht ist es genau diese Tatsache, die erklärt, warum der Autor seiner Entdeckung durch die deutschsprachigen Leser, die beispielsweise den ebenfalls mit politischen Machenschaften befassten Thriller des Schweden Stieg Larsson zu Millionen-Auf agen verhalfen, noch aussteht. Politische Aufklärung, ohne dass – wie etwa bei Larsson – am Ende die Welt von schrulligen, aber liebenswerten genialen Stellvertreter-Gutmenschen quasi im Alleingang gerettet wird, ist gerade nicht in Mode.

Ross Thomas im Alexander-Verlag:

The Cold War Swap/Kälter als der Kalte Krieg 1966/2007

Yellow-Dog-Contract/Der Yellow-Dog-Kontrakt 1977/2010

Chinaman’s Chance/Umweg zur Hölle 1978/2007

(Artie Wu und Quincy Durant) Missionary Stew/Teufels Küche 1983/2008

Out on the Rim/Am Rand der Welt 1986/2008 (Artie Wu und Quincy Durant) The Fourth Durango/Gottes vergessene Stadt 1989/2006

Voodoo, Ltd. 1992/2009 (Artie Wu und Quincy Durant)

Ah, Treachery/Die im Dunkeln 1994/2005