Nick Cave hat sich im Laufe seiner Karriere den Platz am Thron erarbeitet: Als tiefgründiger König der Romantik, als kundiger Beschreiber religiöser Abgründe und Gelegenheitsrabauke. Cave geht seit Jahrzehnten seinen Weg, und auch wenn seine Nebenprojekte wie Grinderman regelmäßig beklatscht und auf vielen Seiten abgefeiert werden, schrieb er die Klassiker unter seinem Namen: Zum „Ship Song“, zum „Weeping Song“ oder zu „Into My Arms“ werden sich Paare bis in alle Ewigkeit umarmen und küssen. Aber von einem Moment auf den anderen war alles anders: Caves Sohn starb während der Arbeiten zu „Skeleton Tree“, und dem Mann, der in der Auseinandersetzung mit Gott, dem Bösen, der Liebe und allen Mächten immer die Zügel in der Hand hatte, wurde auf einmal der Boden unter den Füßen weggezogen. Wenn er auf „I Need You“ mit brechender Stimme die Zeile „Nothin really matters anymore“ singt, dann ist das ein Moment, in dem sich alle Gefühle rund um Trauer und Verlust konzentrieren. Die Songs sind auch ein Dokument dafür, dass Worte im Angesicht des Schmerzes leere Hüllen werden und der Ausdruck der Stimme diesen Teil übernehmen muss. Und es wäre kein Album von einem Künstler vom Rang eines Nick Cave, wenn es ganz zum Schluss nicht die Versöhnung mit dem Schicksal und dem Weiterleben geben würde: „It’s allright“ ist das Schlusslied, und wieder erzählt der Tonfall der Stimme die ganze Geschichte. Mit diesen Songs und den unsicheren, brüchigen, immer um Halt bemühten Arrangements hat Nick Cave ein wahrhaft menschliches Dokument der Trauer aufgenommen, vor dem eine Verneigung fällig ist.

Bleiben wir noch einen Moment bei Songs einer gepeinigten Seele. Frank Ocean schaffte es vor knappen vier Jahren mit Channel Orange auf alle Bestenlisten und wurde als die große Pophoffnung gefeiert, die alle Genres von Soul, Blues bis Hiphop überwindet und endlich in die Gegenwart überführt. Das Warten auf das Nachfolgealbum hat ein Ende. Ocean entschloss sich (gegen eine entsprechende Entschädigung) „Blond“ exklusiv auf iTunes erscheinen zu lassen. Ob und wann eine physische Veröffentlichung erfolgt, ist derzeit nicht bekannt. Ocean gibt sich mit all seinem Talent seinen Schmerzen hin, und der Zuhörer wird von einem Gitarrenlauf und einer Melodie, die Bill Withers hätte einfallen können, weitergeführt in die Abgründe, in denen nur mehr dunkles Blubbern und eine wunde Stimme zu vernehmen ist. Frank Ocean verstört auf höchstem Niveau und die vielen Fragezeichen, die sich nach dem Hören von Blond auftun, sind durchaus als Kompliment zu verstehen.

Kommen wir zu leichterer Kost: Hinter How To Dress Well steht der Amerikaner Tom Krell der mit „Care“ sein viertes Album vorlegt. Krell hat nur ein Anliegen: Dass die Konzertbesucher ihre Feuerzeuge respektive Handys in die Luft strecken und sich dem Gefühl der kollektiven Rührung hingeben. Böse Menschen könnten dabei Vokabel wie Berechenbarkeit oder Radiofreundlichkeit verwenden, aber was spricht gegen die Verwendung von guten gebrauchten Ideen und Melodien, die schon immer funktioniert haben, und handwerklich einwandfrei in die Welt posaunt werden? In einem Zeitalter des Waren- und Ideenrecyclings wohl wenig.

Gut Ding braucht Weile und in Berlin dauert es noch etwas länger, aber nach drei Jahren haben es Half Girl geschafft ihr Debüt „All Tomorrow’s Monsters“ fertigzustellen. Die weibliche All-Star-Band (in den Lebensläufen finden sich frühere prekäre Beschäftigungsverhältnisse bei Britta, Mutter, Die Heiterkeit oder Luise Pop) macht das, was in den Genen der Mitglieder liegt: Großartigen Gitarrenpop der immer direkten und witzigen Berliner Schule. Egal, ob Lemmy Kilmister mit „Lemmy, I’m a Feminist (But I Love You Anyway)“ ein weiteres bleibendes Denkmal gesetzt wird, oder der alte Leon Payne Absturzklassiker „Psycho“ endlich einmal in einer flotten Version gecovert wird, es regiert die lässige Abgeklärtheit und die Liebe zum großen einfachen Popsong.

Diese Liebe teilen sie auch mit Bo Candy, der Band von Multitalent Thomas Pronai, der auf dem dritten Album „Uzlop“ mit seinen Mitstreitern wieder einen Schritt in Richtung Universalband für Popsongs aller Richtungen macht. Da wird der eigene Soulklassiker „Lost My Faith In You“ einer Gitarrenkur unterzogen und gar der große Popentwurf mit „Golden Week“ gewagt, der in der Mitte der Siebziger jeder Band einen Hit garantiert hätte. Mit dieser Schatzkiste im Gepäck darf man sich auf die ausgedehnte Tour freuen.

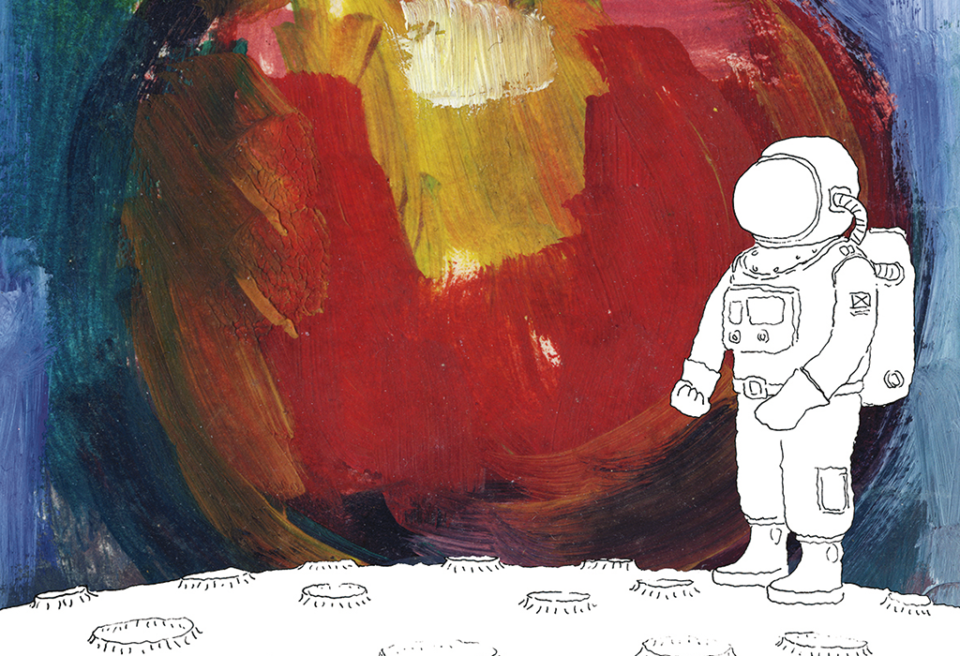

Ungeteilte Freude verbrei-tet auch das neue Album des schottischen Königs des Kammerpops, King Creosote „Astronaut Meets Appleman“. Der manische Songwriter, der sich mit seinem letzten Album, einer Liebeserklärung an Schottland, nach langen Jahren als ewiger Geheimtipp auch außerhalb seiner Heimat deutlich bemerkbar machte, nützt das neugewonnene Selbstvertrauen, lässt Harfen, Flöten und natürlich Dudelsäcke auffahren und schafft das Wunder in der Ruhe spannend zu bleiben. Die eingebauten Folkelemente nehmen dabei nie überhand, sondern unterstützen die Songs ebenso unaufgeregt wie elegant. Dazu blei-bt King Creosote natürlich der leicht durchgeknallte akustische Hippie, der er schon immer war. Ein Album voller ruhiger Hymnen, für die man sich Zeit nehmen muss. Herz was willst du mehr?