Eine „unerhörte Pupperlwirtschaft“ nannte sie der Architekt und Designer Oswald Haerdtl. Als „Wiener Weiberkunstgewerbe“ bezeichnete sie der Maler Julius Klinger. Gemeint waren in beiden Fällen: die Wiener Werkstätte. Ein Zusammenschluss von Künstlerinnen und Architekten, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die Autorität der Tradition infrage stellte – und mit einer Erweiterung des Kunstbegriffes die ästhetische Formensprache der Moderne prägen sollte. Dass dabei treibende Kräfte wie Vally Wieselthier oder Mathilde Flögl weitaus seltener ins Bewusstsein des kunsthistorischen Kontext der Gegenwart gelangen, hängt immer noch mit einem tradierten Kanon der Vergangenheit zusammen. „Vor diesem Hintergrund strebt die Ausstellung einen Kulturwandel an, der sich nicht nur an die Öffentlichkeit und andere Kunsteinrichtungen, sondern auch an das eigene Haus richtet“, schreibt der Leiter des MAK, Christoph Thun-Hohenstein.

Indirekt schwingt in diesen Worten die Bereitschaft mit, die Kunstgeschichte neu zu beschreiben, sie von hinten aufzurollen und zeitgemäß zu kontextualisieren. Schließlich assoziiert man mit der 1903 gegründeten Wiener Werkstätte bis heute vor allem die männlichen Namen der Kunstgeschichte: Josef, Hoffmann, Koloman Moser, Dagobert Peche. Ein Kanon, der den Hodenschweiß, der die Galerien der Jahrhundertwende umschwebte, förmlich riechbar macht. Von einer der zentralen Ausbildungsstätten in Wien, der Akademie der bildenden Künste, nicht zugelassen waren Frauen bis 1921 ausgeschlossen.In den künstlerischen Verbänden konnten sie allenfalls als außerordentliche Mitglieder mitwirken, niemals selbst schöpfen. Diese Abwertung des Weiblichen in der Kunst ging Pinselstrich für Pinselstrich mit essenzialistischen Wertvorstellungen einher. Die Frau sei als Künstlerin nicht in der Lage, eigenständig etwas zu produzieren, schrieb der österreichische Kunstkritiker und Schiele-Entdecker Arthur Rössler. Sie müsse, so Rössler weiter, wie auch in ihrem echten Leben befruchtet werden vom Mann, wenn sie hervorbringen und gebären wolle. Schließlich habe „die Frau keine eigene Kunst.“

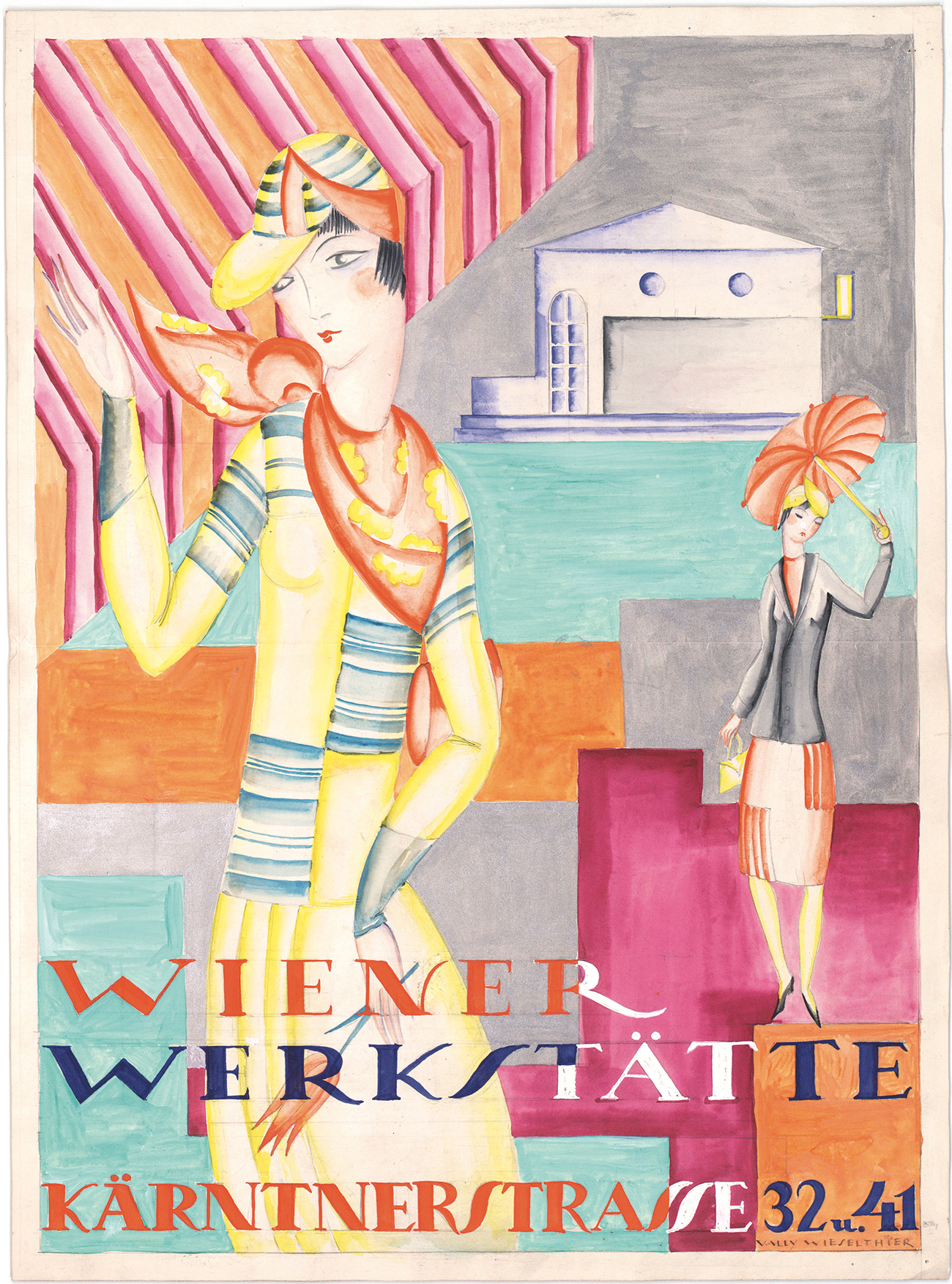

Vally Wieselthier, Werbung für die Mode der

„Wiener Werkstätte Kärntnerstrasse 32 u. 41“,

Wien, vor 1928 © MAK

Machismo grantelt …

Während männliche Kollegen zu Architekten, Malern und Designern ausgebildet wurden, in Salons ihre Seilschaften bildeten und sich die Aufträge zuschanzten, durften Frauen – vor allem jene der Arbeiterklasse – keinen Strich ziehen. Allein die Kunstgewerbeschule am Stubenring nahm schon zu Zeiten ihrer Eröffnung 1868 Kunststudentinnen auf. Allerdings zielte man nicht darauf ab, eigenständige Malerinnen oder Designerinnen auszubilden, sondern lediglich Hilfskräfte, die Dekorationen anbringen und Gebrauchsgegenstände produzieren konnten. Tatsächlich habe die künstlerische Produktion vom Christbaumschmuck bis zur Gebrauchs- und Originalkeramik gereicht, wie MAK-Kuratorin Anne-Katrin Rossberg betont. Auch Mode, eine wesentliche Ausformung der Wiener Werkstätte, galt nur als Beiwerk der Kunst. Eine Abwertung des Gewerbes, der schon Adolf Loos jeden künstlerischen Anspruch absprach. Schließlich stelle, so der Vorwurf, das Kunstgewerbe keine Unikate her, sondern produziere in Serie – manchmal sogar maschinell oder nach fremden Entwürfen. Kaum zu glauben, dass der Begriff der Aura zu diesem Zeitpunkt, in der Zwischenkriegszeit, noch nicht einmal in Walter Benjamins Gedankenwelt präsent gewesen war.

Andruck des WW-Stoffmusters Feldpost von Mizi Friedmann, 1914

© MAK/Georg Mayer

Trotz allen Anfeindungen und Abwertungen sei das Kunstgewerbe ein „Traumberuf für viele Studentinnen“ gewesen, schreibt Christoph Thun-Hohenstein in der Einleitung zum Ausstellungskatalog Die Frauen der Wiener Werkstätte. Dass Kunstschaffende wie Josef Hoffmann und Koloman Moser heute als Förderer einer jungen Künstlerinnengeneration gelten und als solche benannt werden, lässt allerdings nicht auf eine konsequente Auseinandersetzung in der Gegenwart schließen. Denn „traditionell weiblicher Hausfleiß“ sei für die Kunstindustrie zwar nutzbar gemacht worden, so die Kunsthistorikerin Elisabeth Kreuzhuber im selben Katalog. Man habe Studentinnen der Kunstgewerbeschule aber gezielt in den Bereich des Kunstgewerbes umgeleitet. In den Architekturklassen von Hoffmann entwarfen seine Studentinnen vor allem Möbel, Lampen und Geschirr. „Der hohe Anteil an weiblichen Studierenden bedeutete also nicht die Öffnung der hohen Kunst für Frauen, vielmehr wurden sie zu Kunstgewerblerinnen ausgebildet, während ihre Kollegen Architekten wurden“, so Kreuzhuber.

Felice Rix, Morgenmantel aus dem

WW-Stoff Donnerwetter, um 1920

© MAK/Branislav Djordjevic

Erst die bewusste Unterordnung der Künstlerin, ein Hintanstellen des eigenen Subjekts, nicht hinter den Eckpfeilern der patriarchalen Hegemonie, sondern hinter der Kunst selbst, führte dazu, eine aktive Rolle innerhalb der Wiener Werkstätte einzunehmen. Sie eröffnete die Möglichkeit, eine eigene Formensprache zu formulieren. Ob in der Arbeit mit Keramik, Email oder Textilien – der Anspruch von Künstlerinnen wie Gudrun Baudisch und Kitty Rix lag in der Idee, die Konvention zu zerstören, die Norm zu verrücken und das Tradierte zu überkommen, indem man den Mief der Tradition lüftete. Das gelang durch die Anpassung an ein modernes männliches Äußeres und gleichzeitig durch die Umkehrung des Frauenbildes. Die Studentinnen der Kunstgewerbeschule „tranken, rauchten, waren sexuell aufgeschlossen und präsentierten sich modern und androgyn mit kurzen Haaren und männlicher Kleidung“, schreibt die Historikerin Megan Brandow-Faller im Ausstellungskatalog Die Frauen der Wiener Werkstätte.

… und steckt ein

Eine Ablehnung „bürgerlicher Schicklichkeit“ entwickelte sich, ein weibliches Selbstbewusstsein entstand, die Rolle der Frau veränderte die sozialen Züge der Gesellschaft – trotz oder gerade wegen der politischen Zäsur des Ersten Weltkriegs. „Die durch die wirtschaftliche Situation erzwungene Erwerbstätigkeit ließ den Typus der ‚neuen Frau‘ entstehen: eigenständig und souverän“, schreibt Rossberg. Es kam zu einem Zusammenbruch normativer Werte mit dem Krieg als Auslöser und Ermöglicher. Schon während der Kriegsjahre studierte ein Gros der Wiener Werkstätte-Künstlerinnen an der Kunstgewerbeschule, das Geschlechterverhältnis drehte sich. Schließlich haben Hoffmann und Moser das Potenzial auch für ihr eigenes Unternehmen genutzt, so Rossberg. Ambitionierte Künstlerinnen wurden von den Professoren ausgewählt und für die Mitarbeit gewonnen. 1916 entstand die „Künstlerwerkstätte“, eine „Art Auffangbecken für weibliche Kunstschaffende.“ Frauen konnten dort erstmals frei arbeiten, sich ausprobieren, experimentieren.

Allen voran Vally Wieselthier, „glühende Nonkonformistin“ und „eine der wichtigsten Künstlerinnen der Wiener Werkstätte“, setzte sich mit Formen der expressiven Keramik auseinander. Ihre Frauenköpfe erscheinen verschoben, übermalt, unvollkommen. Sie sind Ausdruck einer Empfindung, die mit einer Überzeugung des eigenen Schaffens einhergeht. Die Köpfe adressieren, manchmal mit offenen, öfter mit geschlossenen Augen – ein Publikum, das sich in ihren Glasuren spiegelt. Die Figuren lassen sich nicht als Projektionsflächen missbrauchen, sondern strahlen ein Selbstbewusstsein aus, das sie vom Objekt zum Subjekt werden lässt. Dieser Umstand verwehre den Betrachtenden, so Brandow-Faller, „ein voyeuristisches Vergnügen.“ Die Historikerin betont, dass „Wiesethiers bewusst verzerrende, scheinbar ungebildete Ästhetik sowohl expressionistisch als auch expressiv genannt werden“ könne.

Neben Wieselthier dürften Namen wie Mathilde Flögl, Maria Likarz, Felice Rix, die mit Malereien und Stoffmusterentwürfen die Formensprache der Wiener Werkstätte weiterentwickelten, nur Wenigen bekannt sein. Sie, die die Ästhetik der Moderne im Rahmen der Werkstätte-Generation bis 1932 geprägt haben, sollen in der Ausstellung des MAK in ein kollektives Kunst-Bewusstsein übergehen. Außerdem beleuchtet die Schau knapp 180 weitere Künstlerinnen. Ein Ansatz, der ihr Schaffen spät würdigt und Gelegenheit für eine Wiederentdeckung bietet. Denn eigentlich müsse, auch aufgrund der vielfältigen neuen Erkenntnisse, die Kunstgeschichte neu

geschrieben werden, so Kuratorin Anne-Katrin Rossberg.

DIE FRAUEN DER WIENER WERKSTÄTTE

5. Mai – 3. Oktober 2021

MAK – Museum für angewandte Kunst

Stubenring 5, 1010 Wien