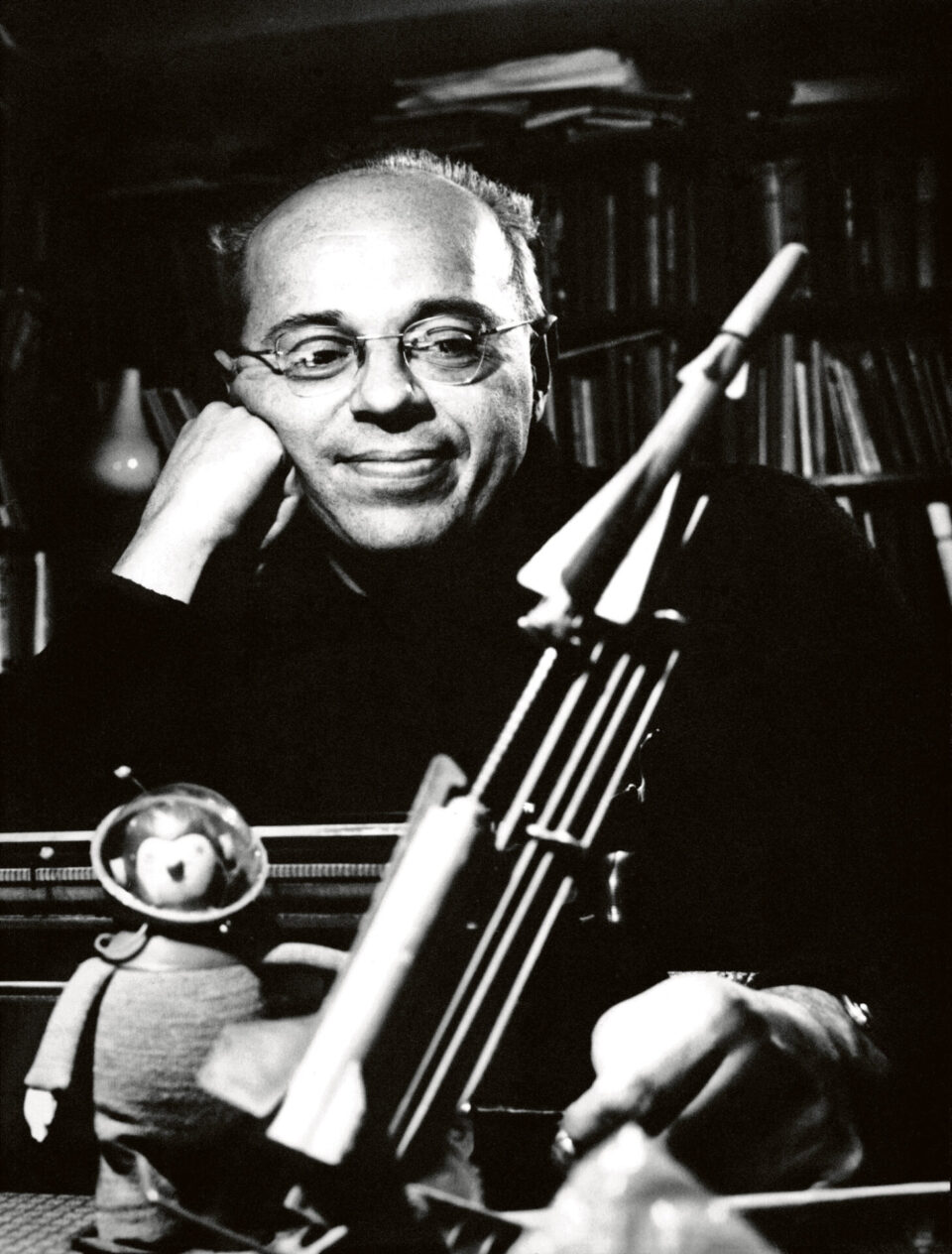

Stanisław Lem sei ein Science-Fiction-Autor gewesen, so heißt es, dem die Zukunft immer verdächtig war und geblieben ist. Viele der neuen Errungenschaften moderner Technik sah er in seinen Utopien voraus, und man könnte daran denken, wie ja auch die meisten Science-Fiction-Bildwerke mit den darin zunächst noch spektakulär funktionierenden Gadgets auf der Fantasy-Entertainment-Ebene eine Welt der Dinge in Szene setzen, die sich womöglich im zeitlichen Abstand von nicht mal einer Generation auf der breiten Angebotsseite der Konsumgüter wiederfindet und den zukünftigen Umgang einer Zivilisation mit sich und der Welt im veränderten Apparateverhalten des Menschen bezeugt. Der Visionär, der im SF-Schriftsteller Lem steckt, hatte seine Zeitgenossen immer vor ihrer Hybris gewarnt, dem so unbedenklichen Allmachts- und Verfügungsgestus auf der Ebene von technischer Herrschaft. Solch übersteigerte Selbsteinschätzung gleiche einem Wahn.

„Verlage, die mich in einer mit Science-Fiction etikettierten Schublade eingeschlossen haben, taten dies hauptsächlich aus merkantilen und kommerziellen Gründen, denn ich war ein hausbackener und heimwerkelnder Philosoph, der die künftigen technischen Werke der menschlichen Zivilisation vorauszuerkennen versuchte, bis an die Grenzen des von mir genannten Begriffshorizontes.“ Stanisław Lem in: „Riskante Konzepte. Essays“, 2000

An den Grenzen des Vorstellungsvermögens

Der Weltraum als Projektionsfläche und Sehnsuchtsort, ein Raum neben der Tiefsee, deren Kartografierung auch erst allmählich Gestalt annimmt. Heute werden gleich Expeditionen über See in frühester Neuzeit ferne Planeten, Monde oder Asteroiden angesteuert. Immerhin: „Über das Weltall wissen wir weit mehr“, so Lem 2005, „als über das, was in unserem Schädel steckt.“ Und filmisch scheinen in unendlichen Weiten liegende Galaxien längst erobert; die Zustände auf dem Heimatplaneten sind die Auslöser, die Unbewohnbarkeit der Erde, das Klima und die Asteroidengefahr.

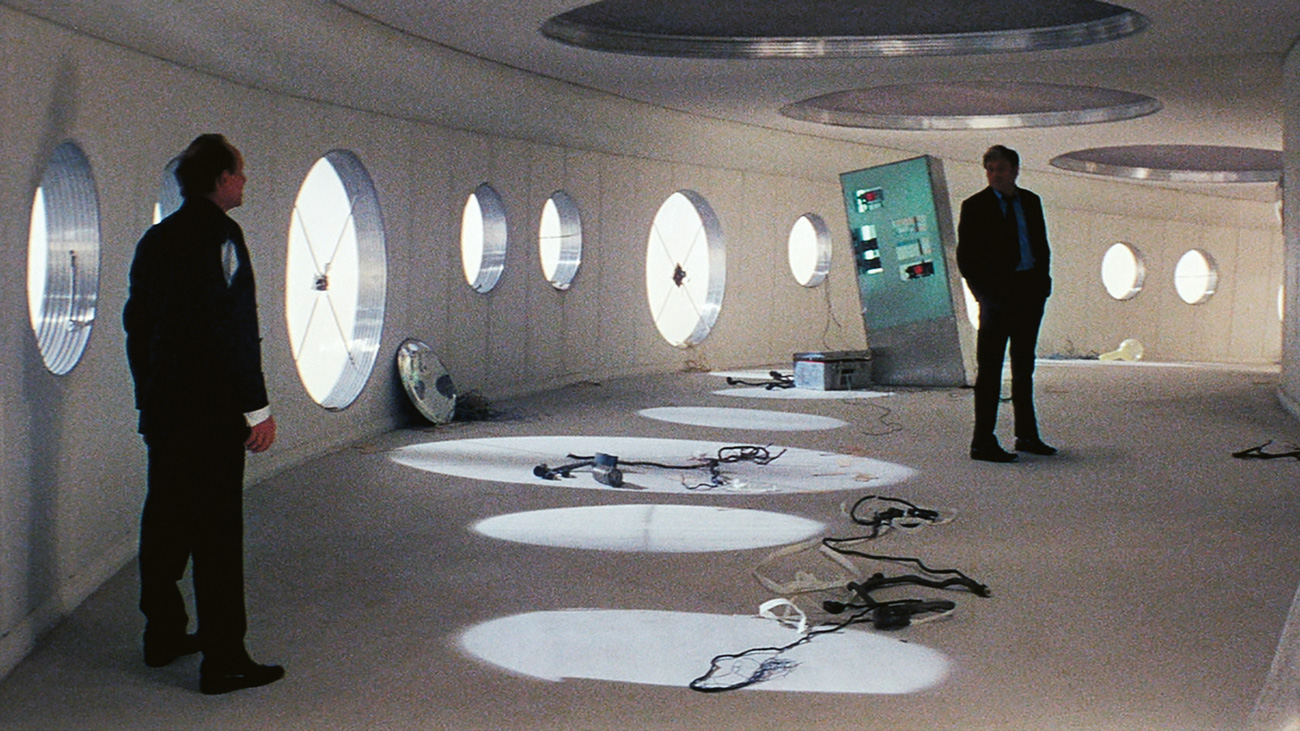

Eine wissenschaftliche Mission wird zum Horror- bzw. Psychotrip: Solaris (Andrei Tarkowski, UdSSR, 1972; Steven Soderbergh, USA 2002) nach dem Roman von Stanisław Lem, der die Grenzen des menschlichen Verstandes auslotet: Die Kosmonauten kämpfen mit ihren traumatischen Erinnerungen und müssen die Leere des Weltraums aushalten, sich dem Horror vacui stellen. Wissenschaftler auf einer Raumstation stoßen mit einer fremden Planetenexistenz zusammen, die wundersame Kräfte besitzt, welche alles menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt.

Solaris, 1972. Regie: Andrei Tarkowski

Insel im Solaris-Ozean

„Solaris“ von Stanisław Lem beginnt mit der Ankunft des Psychologen Kris Kelvin auf dem gleichnamigen Planeten, der von einem Ozean, einer Art intelligenter Substanz, umgeben ist. Der Ozean weigert sich jedoch, Kontakt mit den irdischen Forschern aufzunehmen – der Psychologe stößt an die Grenzen der menschlichen, anthropozentrischen Erkenntnis.

In der Inszenierung des Regisseurs Andrei Tarkowski setzt der Film auf der Erde, in Kelvins Vaterhaus ein. Erst nachdem Abschied genommen ist von Haus und Fluss, von allen irdischen Erinnerungen und Bildern, fliegt Kris (Donatas Banionis; in Soderberghs Version von 2002 wird Chris gespielt von George Clooney) ins All. Auf der Raumstation, bei Tarkowski eine „Außenstation der Weltkultur“ (Oksana Bulgakowa), gestaltet in einer Mixtur aus Technik und Antiquitäten, herrscht eine mysteriöse Atmosphäre, der Astrobiologe Sartorius und der Kybernetiker Snaut weichen Kelvin aus, der Physiologe Gibarian hat sich gerade das Leben genommen. Die seltsame schizoide Abgrenzung der Expeditionsteilnehmer voneinander wird Kelvin bald verständlich: die menschliche Besatzung wird von den „Gästen“ gequält, gleichsam materialisierten Bildern ihres Unbewussten, die der Ozean formt. Auch Kelvin wird in der Nacht von seiner Frau Hari besucht, die sich vor Jahren seinetwegen das Leben genommen hatte. Von nun an beschäftigt sich die Hauptfigur nicht mit der Erforschung des Kosmos, sondern mit sich selbst. Liebt er seine Erinnerungen an die irdische Frau, Hari, oder ein aus Neutronen zusammengesetztes Wesen? Als die Situation für sie unerträglich wird, lässt sie sich „annihilieren“, auslöschen. Zuletzt schaut Kelvin in das Haus seines Vaters, fällt an der Schwelle vor ihm auf die Knie, und dieses (Tarkowski’sche) Haus, eine Insel im Solaris-

Ozean, changiert im Schoß des Weltalls zwischen Realbild und Traum.

Menetekel der Hybris

Lem warf dem Drehbuch vor, das erkenntnistheoretische Problem auf ein Familienmelodram reduziert zu haben. In der Anstrengung, mit dem Kosmos in Kontakt zu treten, entdecke der Mensch, dass ihn nur sein eigenes Spiegelbild interessiert. „Wir brauchen keine anderen Welten, wir brauchen Spiegel.“ Die Astronauten geraten in einen Wettstreit gegensätzlicher Emotionen, in welchem Neugier, aufklärerischer Geist mit einer resistenten Erbanlage, einem archaischen Stammesimpuls zur Wagenburg, Xenophobie aus Selbstverteidigungsreflex konfrontiert sind. Der Kontakt zwischen der eigenen Gattung und dem Anderen – oft kreiste die Handlung um die Erforschung fremder, außerirdischer Formen von Intelligenz und deren Abgleich mit den Grenzen menschlichen Verstandes (u.a. in „Eden“, 1959; dt. 1960, und „Der Unbesiegbare“, 1964; dt. 1967). Die menschliche Hybris, dank wissenschaftlicher Erkenntnisse, Expeditionen in endlose Tiefen des Weltraums, die Naturgesetze zunehmend beherrschen zu wollen, blieb Lem ein ewiges Menetekel.

Anfänge

Stanisław Herman Lem, 1921 in Lwow (Lemberg) als Sohn eines polnisch-jüdischen Arztes geboren, begann zunächst ein Medizinstudium. Als Folge des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion im Jahr 1941 ist Lem gezwungen, sein Studium abzubrechen. Er verschleiert seine jüdische Herkunft mit gefälschten Papieren und kann als Schweißer für das deutsche Unternehmen „Rohstofferfassung“ arbeiten. Viele seiner Familienmitglieder werden von den deutschen Invasoren im Zuge des Holocausts ermordet. Gegen Ende des Krieges setzt er sein Studium im nun wieder von der Roten Armee kontrollierten Osten Polens fort. Da Lemberg 1946 von der Sowjetunion annektiert wird, geht Lem nach Krakau, wo er als Forschungsassistent für angewandte Psychologie arbeitet, nachdem er auch als Autoschlosser, Monteur und Übersetzer tätig gewesen ist. Gleichzeitig beginnt er, erste Texte zu verfassen. Als er das Medizinstudium abschließen will, lässt ihn die Prüfungskommission durchfallen, da er sich weder der stalinistischen Ideologie unterwirft, noch bereit ist, sich als Militärarzt einsetzen zu lassen. Er schreibt Gedichte, verfasst Rezensionen, Kurzgeschichten und schließlich Romane. Zwar distanzierte er sich später von seinem Erstlingswerk „Der Planet des Todes“ (1951; dt. 1954), doch dieses Buch lieferte den nötigen kommerziellen Erfolg, seine schriftstellerische Arbeit als freier Autor fortzusetzen.

Der schweigende Stern, 1960. Regie: Kurt Maetzig

Der optimistische Pessimist

Neben seiner medizinischen Ausbildung galt Lems Interesse auch der Physik und der Kybernetk, der Biologie, Mathematik und Philosophie. Lem gründete eine polnische astronautische Gesellschaft, sein erster SF-Roman aus dem Jahr 1946 war längst vergriffen und vergessen, als er 1989 unter dem Titel „Der Mensch vom Mars“ neu aufgelegt wurde. Als Lems Debüt galt lange der Titel „Hospital der Verklärung“ (1948), dessen Erscheinen aber von der polnischen Zensur unterdrückt wurde.

Die Gedichte und Humoresken, Märchen und Essays des Autors, die Lem neben seinen Romanen verfasste, erschienen bis in die neunziger Jahre in wissenschaftlichen Publikationen. Dann zog er sich zusehends aus der Öffentlichkeit zurück, weil er zum Science Fiction-Genre der Gegenwart ebenso wie zu der Richtung, welche die technische Entwicklung einschlug, zusehends Distanz empfand und eine kritische mahnende Haltung einnahm.

Was die technischen Errungenschaften betrifft, war Lems Prognosefähigkeit verblüffend: bereits 1954 entwarf er Computernetze und beschrieb Vorläufer der Internet-Suchmaschine

(„Lokaltermin“, 1982; dt. 1985). Im Alter änderte sich sein Blick auf jene Voraussagungen, und er begann in der Unmenge der kursierenden Daten und Mitteilungen eine drohende „Verschmutzung von Informationsumwelt“ zu sehen, was ihn persönlich auf Recherchen im Internet verzichten ließ. In einem seiner letzten Interviews warnte er vor einem Nuklearkrieg – zwischen den USA und Iran, die Zukunft des Menschen verursache ihm immer „eine gewisse Unruhe“, gestand er und bezeichnete sich selbst als „optimistischen Pessimisten“.

The Congress, 2013. Regie: Ari Folman

Fortschrittsgläubigkeit

Die Dummheit menschlicher Selbstüberschätzung stellte Lem mit Parodien auf das SF-Genre, wie man es kannte, bloß, als totale Gläubigkeit gegenüber technischem Fortschritt, dessen Protagonisten bereits an alltäglichsten Problemen scheitern und – wie eine seiner Lieblingshelden, der unbeholfene Pilot Pirx (1968; dt. 1978) – mit vergesslichen Robotern, Lebensmitteln jenseits der Haltbarkeitsdaten und bürokratischen Hürden im Weltraum zu kämpfen haben. Lems Helden sind eher nachdenkliche Typen, von Hoffnung wie von Zweifel erfüllte schöngeistige Sternfahrer durch ferne Galaxien, die sich der Invasion der Technokratie erwehren müssen …

Lesen Sie den vollständigen Artikel in der Printausgabe